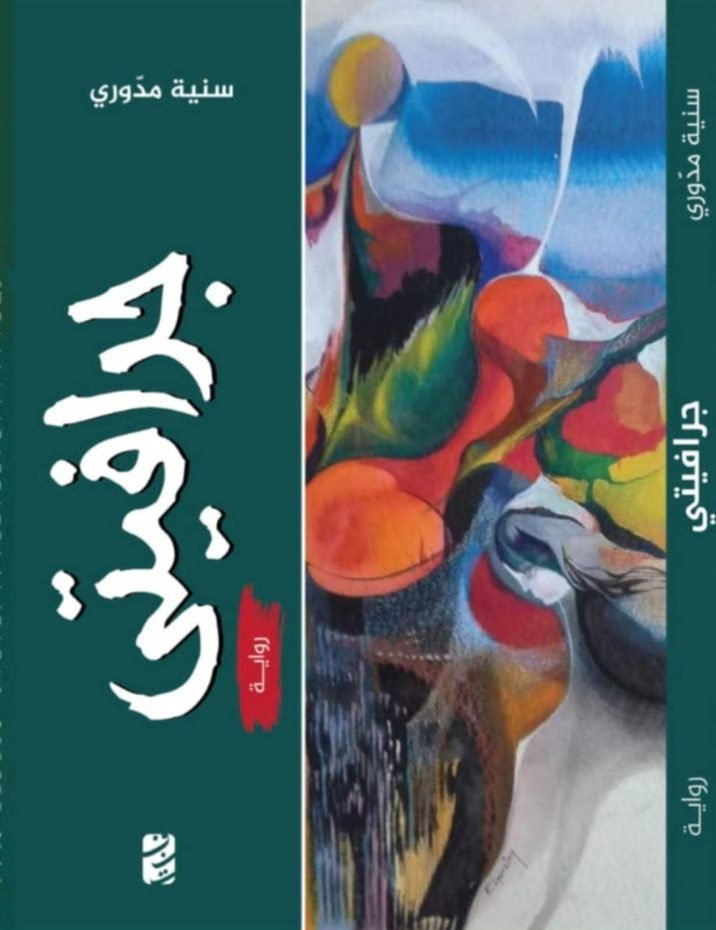

لا يبدو عنوان رواية جرافيتي بوابةً أولى للدخول إلى مدينة الرواية، بل هو محوِّل الفكرة التي ستستند عليها مفاعيل الحكاية وأُسسها وتفاعلاتها. فجرافيتي، أو كما نقول في المشرق العربي (غرافيت)، تعني “الكتابة على الجدران”، وقد تحوّل هذا المصطلح فيما بعد إلى نوعٍ من أنواع الرسم. وهو هنا، أي العنوان، إحالة منطقية لفاعلية الحكاية ودروبها وتشعّبها بين الواقعية والرمزية، وبين الفكرة التي تتمحور حول العنوان وتدور حوله، ومن ثمّ معرفة الارتباط الكلّي بين الجدران والكتابة عليها، ومن ثمّ محاورة السجن الذي سيكون هو بؤرة المكان ودلالته. وسيسعى المتلقّي إلى تقصّي زمنية الحكاية لإعلاء شأن التقنيات الأخرى التي تُفضي إلى أن العنوان هو “البوابة الأخيرة” وليس الأولى، فيكون العتبة المتأخرة التي تعطي دلالة الحدث. وهذا قد يكون اختيارًا موفّقًا ودالًا، كونه سيفضي إلى سؤال: ما هي الكتابات على الجدران؟ وأيّة جدران؟ وأيّ سجن؟ ومن هو أو من هم السجناء؟

خاصة إذا ما علم المتلقّي أن رمزية العنوان ستأخذه إلى الأبطال المثقفين؛ فالعلاقة بين فكرة الرواية وحكايتها والبؤرة الأساسية (السجن) ليست معنيّة بمن هو مسجون لأسباب جنائية، أو لشخصيات لها مكانة في القمّة أو في القاع، بل لكون الأبطال هم من المثقفين: شعراء وفنّانين. ومن هنا يتّضح فعل المكان وانعكاسه على التأويل الكلي للنص. لهذا يتحوّل العنوان بكُلّه إلى رمزية فاعلة، له مفتاح أساسي لفتح مغاليق الفكرة الأساسية.

فـ”جرافيتي” لا تعني مجرّد رسومات أو كلمات على الجدران، بل هو صوتٌ مقموع، وكتابةُ الهامش، وبوحٌ سرّي. وفي الرواية، هناك استعاضةٌ عن عدم استماع الآخرين، فتكون الكتابة نيابةً عن الصراخ، أو بديلاً للكلام الموجّه إلى الآخر. فتكون المعادلة هي:

الكتابة (جرافيتي) تقابلها إزاحةُ الصمت ومقاومته.

الجدران مكان وزمان، تقابلها الإخبار، من أجل ابتكار مكانيّ للتدوين، رسمًا وصوتًا.

رمزية السجن وفاعلية المبنى

ما بين المغارة، مكان الهروب، والسجن، مكان الاعتقال، يتّضح ماضي الشخصيات وحاضرها في زمن التدوين. وما بين الكتابة على جدران السجن والرسم على جدران المغارة، ثمة رمزية أسطورية، وثمة واقعية مستمدّة من العلاقة بين جدران المغارة وجدران الكهوف، والدلالة التي تنبني عليها فعاليّات المبنى السردي الذي يقود المتن الحكائي.

لكنّ السجن هنا، الذي أرادته الكاتبة، لا يكون مقتصرًا على جسدانيّة الواقع وما تعرّض له الشخوص في الرواية، بقدر ما أرادته رمزًا للواقع. فالسجن في جرافيتي يتحوّل من مكان واقعي إلى مكان رمزي. يتحوّر مثلما تتحوّر الحكاية، ويتغيّر بحسب الفكرة التي ترتئيها الكاتبة التي تقود راويها/ راويتها. فهو في الرواية يتحوّل إلى معادلَين:

الأوّل رمزي سرديّ تتطلّبه فكرة الرواية،

والثاني اجتماعي نفسيّ تتطلّبه الحكاية.

لذلك، يمكن تقسيم السجن إلى عدّة رموز وفواعل اجتماعية-نفسية:

أولًا: السجن الذاتي/ الوجودي

عبر سجن الشخصيات ذاتها في المجتمع، كونها شخصيات حائرة، منزوية، مشروخة، تدور في حلقة مفرغة من الأسئلة والانكسارات، ولا تواجه المصير الاجتماعي والسياسي. والسبب: البطالة.

“شوقي فراتي” شابٌّ في العقد الرابع من عمره، متحصّل على الأستاذية في الفنون الجميلة.

وهو ما يعني وجود أبوابٍ مغلقة، لا نوافذ فيها، لكونها تعيش محنة الوجود بين الثقافة والحاجة.

ثانيًا: سجن البطالة

كون الشخصية الرئيسية خرّيجًا وأكاديميًا لكنه عاطل عن العمل، فيتحوّل من كونه متخرّجًا فرِحًا إلى سجينٍ في فراغٍ قاسٍ ومتعبٍ في التفكير:

“ومعطّل عن العمل، يهوى الكثير من الرسم”.

ثالثًا: سجن الذاكرة

سجن المكوث في الحاضر، والأسر في الماضي. التأثير الذي يحاصر الشخصيات ويمنعها من الإفادة من الحياة، خاصةً وأنها مثقفة وفاعلة، لكنها تعيش التهميش، ما يقود إلى ذاكرةٍ متعبة، لها ماضٍ من الصعب تجاوزه. لأن الراوي/الراوية المنسوبة إلى الكاتبة تستعيده دومًا، ويكون الفعل الناقص “كان” مرافقًا لعملية السرد والتدوين:

“كان يعشق رائحة الكتب القديمة حتى إنه أدمنها، ولم يعد باستطاعته الكفّ عنها أو هجرها، كالمدمن على الأفيون. كان يمسك الكتب بلطف، ويتصفّحها بنهمٍ لافت، وينفض عنها الغبار المتراكم، ويضعها جانبًا” (ص 95).

رابعًا: السجن الاجتماعي

هو سجن العادات والتقاليد، والرقابة حتى على الكتابة، والتحرّك، والحبّ. لذا تشعر الشخصيات وكأنها معتقلة، أو أسيرة لحالات اجتماعية متنوّعة بحسب كل شخصية. بل تعدّى هذا السجن الشخصيات الرئيسة ليبيّن أثره على المجتمع:

“دوّنت الممرضة أمر الطبيب على ظهر الورقة، ودسّتها في الملف، ثم قالت متمتمة:

“أيّ حماقة ارتكب هذا الرجل البائس حتى دمّروا أعصابه في السجن، ثم ألقوا به هنا في مستشفى المجانين؟ حقًا مسكين! ما شأني أنا؟ أنا أتلقى الأوامر فقط” (ص 117)

خامسًا: سجن الحبّ

ربما يكون هو من أقسى أنواع السجون، لأنه يرتبط بعلاقة مع الآخر/الأنثى/الحب، الذي لا يُراد له أن يكتمل، ويقع فريسة السجون الأخرى. وهو ما يُعمّق الفجوة بين الأثر والتأثير، بين المؤثّر والواقع بكل ما يحمله من ماضٍ وحاضر، وتلهّفٍ لضمان مستقبلٍ مجهول:

“لم أنم ليلتها، وظللت أترقّب الصبح بحزنٍ وألمٍ شديدين. سأعود إلى السجن، ولن أرى وردة بقيّة حياتي. فكّرتُ في الانتحار، وعدلتُ عن فكرتي بعد ذلك” (ص 129)

نضوج الفكرة وصراع الحكاية

في هذه الرواية، تبني الكاتبة رؤاها على كيفية نضوج الفكرة لتكون الغاية الكبرى في المبنى السردي، وكيفية إدامة الصراع في الحكاية لإدامة المتن الحكائي. لهذا، كان الاتجاه إلى العامل النفسي الذي يتوّج كل العمليات الأخرى في مصهر التقبّل، وهي اللغة. لذلك، عبّرت عن هاتين النقطتين من خلال عشرة فصول، وجعلت لكل فصل عنوانًا تدور حوله الحكاية، وترتبط بالعنوان الرئيس من جهة، وبالفكرة من جهة ثانية. أي أنها لم تكتفِ بأن تقوّي الرواية بحكايتها وتفاعلها، بل هناك هدفٌ أكبر، وهو فكرة الرواية، وانسياقها، وتعبيرها المجازي، من خلال عددٍ من الفواعل التي تناقش الواقع عبر رمزية الفكرة، التي تعتمد على وجود السجن، لا لإنتاج حبكة بوليسية أو صراعٍ تشويقي بين الشخصيات وما يتفاعل معها من عوامل البيئة والمكان والزمان، بل من تجربةٍ وجوديةٍ معاشة، ما يجعل الفكرة المحورية تدور حول:

أوّلًا: التمزّق بين الواقع والمأمول، في مجتمعٍ مهدّد بالركود والبطالة، خصوصًا في الجنوب التونسي.

ثانيًا: صوت المرأة في الرواية يكون في مواجهة مجتمعٍ ذكوريٍّ خانق، حيث تحاول البطلة بناء ذاتها وتدوين انكساراتها بأسلوبٍ ساخر أو مؤلم أحيانًا.

ثالثًا: الخروج من اللغة الشعرية إلى “جرافيتي” رمزيّ، يحمل دلالة الكتابة على الجدران، أي الاحتجاج والصراخ في الفراغ.

رابعًا: الرؤية هنا تتجاوز البنية التقليدية للرواية، فهي تعبيرٌ عن وعيٍ جماليٍّ اجتماعي، يُظهر هشاشة الواقع، وعبثيّة الانتظار، وانكسار الأحلام، لا سيما في جيل الشباب بعد الجامعة.

في المقابل، تعتمد الحكاية في العملية التدوينية على ما يلي:

أوّلًا: البنية السردية التي تجعل من الحكاية ليست خطّية أو زمنية بحتة، بل تقوم على التقطيع المشهدي، حيث تمرّ الكاتبة بمقاطع حياتية وشهادات داخلية، تتراوح بين الذاتي واليومي والمجتمعي.

ثانيًا: إنتاج توليفٍ يصاهر بين التخييل والوثيقة، أي بين أحداثٍ حقيقية عايشتها البطلة، وبين إعادة إنتاجها سرديًا.

ثالثًا: تقنيات السرد التي تعتمد على ضمير الغائب، بينما يتحوّل في الحوارات إلى ضمير المتكلّم، بهدف تعزيز التورّط الوجداني للمتلقّي عبر تصديق الحكاية.

رابعًا: استخدام لغةٍ مقاربةٍ للواقع، مع انزياح في الوصفيات، أي الانتقال من المستوى الإخباري إلى التصويري، لملاحقة حركة الشخصيات. وهي لغةٌ تنفرش على الكثير من المتون المشحونة بالعاطفة، وتحتوي على بقايا نفسٍ شعريّ.

خامسًا: تكوين مشاهد قصيرة ومركّزة، تُذكّر أحيانًا بجدارية جرافيتي فعلاً؛ نَفَس احتجاجيّ سريع، لكنه عميق.

ويمكن القول اختصارًا إن الرواية تنبني على تمازج الفكرة بالحكاية، والعكس صحيح، وإن الروائية أنتجت روايتها بناءً على فهم الذات أوّلًا، وواقعية الأحداث ثانيًا، وتمدد الصراع ثالثًا. وهو ما يعني أن الفكرة وعيٌ بالخيبة، بالفراغ، بالسؤال الوجودي: “ماذا بعد الجامعة؟ والبطالة؟ والمغارة؟” وغيرها. فيما الحكاية اعتمدت على سردٍ لهذا المسار القلق، بكلّ ما فيه من مفارقاتٍ بين الثورة والانطفاء، وبين الحلم والخذلان.

ولهذا، نجد النهاية عملية ربطٍ إيحائي، وكأنها تيهٌ في المعرفة، أو الإتيان بما هو مفضوح وجعله على شكل سؤالٍ رمزي وواقعي معًا:

“حتى هذه اللحظة، لا يُعرف بالضبط وجه الشبه بينه وبين ذاك الحارس القابع وراء بابه. هل السجّان من يحرسه، أم هو من يحرس سَجّانه؟ أم كلاهما سجين؟ (…)يشعر رضوان بالشفقة تجاه سَجّانه. هو يعرف أنه سيخرج ذات يوم ليحتفل بحريّته في عالمٍ سيصنعه، بعدما اجتُثّ منه. بينما السجّان سيظلّ هناك.”

وهذه الجملة تمثّل عملية الترابط بين الفكرة والحكاية في هذه الرواية، لتُفضي إلى الباب الخلفي للعنوان، بعد أن تجوّل المتلقّي في مدينة الرواية.