سؤال يتسلل كألم قديم في ذاكرة المسرح العربي، وكأنه يضعنا أمام مرآة نرى فيها ما صنعناه بيدنا من احتفالات صاخبة وكرنفالات برّاقة، بينما بقيت المسارح التي كانت يوماً بيتاً للناس مغلقة أو خاوية. المسرح في أصله فن ينهل من حياة الجماعة ويعود إليها، ينبض بهمومها ويعكس مخاوفها وأحلامها. ومنذ أن صرخ أرسطو بأن المسرح “محاكاة لفعل إنساني”، كان واضحاً أن حقيقته تكمن في هذا التماس المباشر مع الإنسان العادي، لا في بهرجة المهرجانات التي تكتفي بالعرض أمام لجان تحكيم أو جمهور مدعو ببطاقات خاصة، ثم تنطفئ الأضواء بعد لحظات التصفيق.

– لقد عرفنا خلال العقود الأخيرة موجة عارمة من المهرجانات المسرحية في عواصم ومدن عربية عدة. مهرجانات ضخمة تتفنن في الافتتاحيات الباذخة، وتستعرض أسماء النجوم على البوسترات، وتعد بليالٍ من الفرجة الرفيعة. غير أنّ السؤال الذي يلحّ هو: أين يذهب المسرح بعد أن يطوى بساط المهرجان؟ ما نصيب المواطن البسيط من هذه العروض؟ هل يجد في مدينته أو بلدته مسرحاً يعرض له نصاً يخصه، أو عملاً يعبّر عن قضاياه الصغيرة والكبيرة؟ أم أن المسرح صار ضيفاً عابراً لا يعود إلا مع دعوة رسمية في موسم المهرجانات؟

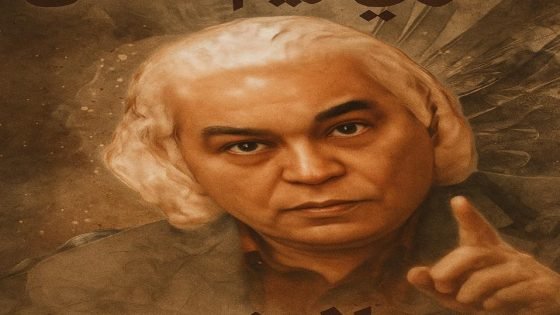

– يستحضرنا هنا قول سعد الله ونوس: “نحن محكومون بالأمل”، فقد آمن ونوس بمسرح يُخاطب الناس، مسرح يفتح الأسئلة ولا يغلقها، مسرح يشارك في صياغة الوعي. لكن الأمل الذي تحدّث عنه صار رهينة برامج مهرجانية تقاس بالميزانيات والتقارير الإعلامية أكثر مما تقاس بأثرها في الشارع. إنّ مشهداً مسرحياً لا يخرج من قاعة المهرجان ليبني جسراً مع الناس، يبقى مشهداً مبتوراً، مثل نبتة بلا جذور، لا تصمد أمام رياح الحاجة اليومية.

– وإذا عدنا إلى التجارب الكبرى في المسرح العالمي، فإننا نجد أن المسرح الشعبي في بريطانيا، أو مسرح الشارع في أمريكا اللاتينية، أو حتى عروض بريشت التي أرادها ضدّ “الإيهام”، كلها كانت محاولات لإعادة الفن إلى الناس، لكسر الحاجز بين الخشبة والجمهور، ولتأكيد أن المسرح ليس احتفالاً موسمياً بل ممارسة حية متواصلة. وفي المقابل، ما زلنا في عالمنا العربي ننتظر “المناسبة” لنشاهد عرضاً، وكأن المسرح مجرد ضيف شرف في روزنامة الثقافة الرسمية.إنّ مسرح المهرجانات، رغم أهميته في التعريف بالنتاج المسرحي وتبادل الخبرات، لا يكفي وحده. إنه يضيء لحظة ثم يترك العتمة على اتساعها. أين هي قاعات العروض الدائمة في المدن الصغيرة والقرى؟ أين هي المبادرات التي تجعل المسرح جزءاً من حياة الأطفال والطلاب والعمال؟ المسرح ليس واجهة سياحية أو تظاهرة إعلامية، بل هو ـ كما قال أنطونان آرتو ـ “فعل حقيقي في الحياة”، فعل قادر على إحداث رجّة، على أن يغير وعياً أو يوقظ فكرة. فإذا غاب هذا الفعل عن يوميات الناس، فإن كل الاحتفالات لا تعني شيئاً.ولعل المعضلة الكبرى تكمن في السياسات الثقافية التي تعاملت مع المسرح باعتباره واجهة لا باعتباره ضرورة. حين يوجّه التمويل كله إلى تنظيم مهرجان سنوي، ولا يخصص شيء لبناء فرق دائمة أو لصيانة المسارح المحلية، يصبح المسرح مثل زائر نبيل يأتي بموكب ثم يرحل، تاركاً وراءه فراغاً. لقد تحوّل الفنان المسرحي في كثير من الحالات إلى عابر مهرجانات، ينتظر دعوة من هنا أو مشاركة من هناك، من دون أن يجد في مدينته حاضنة طبيعية لفنه.ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن ثمة محاولات فردية أو جماعية بقيت تقاوم، في مسارح الجامعات، وفي عروض الشارع، وفي مبادرات شبابية حاولت أن تعيد للمسرح معناه الشعبي. تلك المحاولات تعكس أن المسرح ما زال قابلاً للحياة إذا وجد من يؤمن به حقاً. فالجمهور ليس غائباً بطبعه، بل غُيّب حين جُعل المسرح طقساً خاصاً بالنخبة.إن السؤال “أين مسرح الناس؟” ليس سؤالاً عاطفياً ولا مجرد حنين إلى ماضٍ رومانسي، بل هو استدعاء لمفهوم المسرح ذاته. فالمسرح بلا جمهور حيّ وفاعل يتحول إلى ممارسة شكلية. وكما يردد منظّرو الفن: “الفرجة لا تكتمل إلا بوجود المتفرج”. فإذا كان المتفرج الحقيقي مستبعداً أو مهمشاً، فماذا يبقى من المعنى؟

– هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في دور المسرح خارج إطار المهرجان. نحتاج إلى تفكير جاد في مسرح يتوزع في الأحياء، في المدارس، في النوادي، في الساحات العامة، لا أن يظل أسيراً للقاعات المغلقة. إننا بحاجة إلى مسرح يعيد الاعتبار للبساطة والصدق، ويضع الإنسان العادي في مركز اهتمامه. مسرح يلتقط لحظات الحياة اليومية ويعيد صياغتها، بحيث يجد المتلقي نفسه فيها، فيفرح ويحزن ويتأمل، لا أن يخرج من القاعة وهو يتساءل: ما علاقتي بكل ما شاهدته؟لقد عرفنا مسرح المهرجانات وذقنا بريقه، لكننا لم نجد بعد مسرح الناس الذي يبقى ويستمر. وهذا الغياب ليس قدراً، بل نتيجة خيارات يمكن تصحيحها. فالمسرح، إذا عاد إلى الناس، سيستعيد مكانته الطبيعية كفن الحوار والجدل والمساءلة، وكأداة للتربية الجمالية والفكرية. أما إذا ظل حبيس الأضواء الموسمية، فسيبقى سؤالنا مفتوحاً، ينغص علينا كل فرجة باذخة: أين مسرح الناس؟

– …لقد كان بيتر بروك، أحد أبرز مجددي المسرح في القرن العشرين، يقول: “يمكن أن آخذ أي مساحة فارغة وأسميها خشبة مسرح، إذا وقف رجل وسار في هذه المساحة بينما يراقبه آخر، فهذا هو كل ما نحتاجه لبداية المسرح”. هذه العبارة تضع النقطة على الحرف في ما نحن بصدده. فالمسرح لا يحتاج إلى ديكورات مترفة أو مهرجانات مهيبة بقدر ما يحتاج إلى فعل إنساني حي، إلى تواصل مباشر بين إنسان وإنسان. وعندما نفكر في هذا الجوهر البسيط ندرك أن مسرح المهرجانات، برغم بريقه، قد حجب هذه الحقيقة خلف الأضواء والإعلانات والكاميرات.إن المسرح في صورته الأصيلة لا يعرف الموسمية، ولا ينتظر لحظة افتتاح رسمي ليولد. إنه يولد كل يوم حين يجد مكاناً مفتوحاً وناساً عطشى للفرجة. لقد كتب جان فيلار، رائد المسرح الشعبي الفرنسي، أنّ المسرح يجب أن يكون “خبزاً يومياً لا كمالياتٍ للأغنياء”، ومن هنا جاء مشروعه الذي نقل العروض إلى الساحات العامة وفتح أبواب المسارح أمام العمال والطلاب. وهكذا ترسخت فكرة أنّ الفن لا يكتمل إلا حين يكون متاحاً للكل. فأين نحن من هذا المثال اليوم؟

– [ ] لقد استسهلت المؤسسات الثقافية العربية الطريق الأسهل: تنظيم مهرجانات تحمل أسماء لامعة وتستقطب الصحافة وتؤمّن حضوراً بروتوكولياً. لكن أصعب ما في الأمر، وهو بناء جمهور حقيقي، بقي معلقاً. الجمهور ليس كتلة صمّاء تنتظر دعوة، بل هو نتاج عمل طويل، وصبر، واستمرارية، وحوار متبادل. من دون ذلك، لا معنى لكل التصفيق العابر الذي يتلاشى بانطفاء الأضواء.المسألة ليست دعوة إلى إلغاء المهرجانات أو التقليل من شأنها، بل هي دعوة إلى أن تتحول هذه المهرجانات إلى محطات انطلاق، لا محطات وصول. أن تكون منبراً للتواصل مع الناس لا مجرد فسحة مغلقة للنخب. فالمسرح الذي يتوقف عند منصة التكريم أو صورة جماعية مع المسؤولين، هو مسرح فقد وظيفته الجوهرية.ولعلنا إذا استمعنا إلى نبرة برتولت بريشت سنسمع تذكيراً آخر: المسرح ليس مرآة تعكس الواقع فحسب، بل مطرقة تسهم في تغييره. هذه المطرقة لا يمكن أن تُرفع في الهواء وتبقى هناك، بل يجب أن تهبط على الطاولة أمام الناس، في حياتهم اليومية، حيث الصراع والمعاناة. وعندها فقط يمكن للمسرح أن يستعيد قوته الاجتماعية والفكرية.

– إنّ مسرح الناس هو الامتحان الحقيقي لقدرتنا على جعل الثقافة ضرورة، لا ترفاً. فإذا استطعنا أن نجعل المسرح جزءاً من حياة الفلاح والعامل والطالب، فقد أنجزنا المهمة. وإذا تركناه حبيس قاعات الاحتفالات الرسمية، فإننا نكرر المشهد ذاته منذ عقود: بريق مؤقت يتبعه صمت طويل.

– ولذلك، فإن كل سؤال عن “مسرح الناس” هو في جوهره سؤال عن معنى الثقافة في حياتنا. هل نريدها واجهةً نمسح بها غبار الإهمال مرة في العام؟ أم نريدها نسغاً يومياً يروي أرواحنا؟ إن الإجابة لا تحتاج إلى تنظير طويل، بل إلى شجاعة في اتخاذ قرارات تعيد المسرح إلى مكانه الطبيعي: وسط الناس.وكما قال سعد الله ونوس وهو على فراش المرض: “إننا محكومون بالأمل”. لعل الأمل أن نستعيد يوماً تلك البساطة الأولى: خشبة عارية، ممثل صادق، وجمهور حيّ. عندها فقط يمكن أن نقول إن المسرح عاد إلينا، لا كمهرجان عابر، بل كحياة كاملة.

اشارة تحريضية .. عرفنا مسرح المهرجانات أين مسرح الناس؟ / شوقي كريم حسن