في رحلة الإنسان، سواء أكان امرأة أو رجلًا، ثمة خيط دقيق يربط بين الحلم والواقع، بين الكلمة والعمل، بين الطموح والخلود الرمزي. نقرأ، نكتب، نؤدي أدوارًا في المسرح أو الحياة، نحصد الشهرة أحيانًا والامتيازات، وتعلو أسماؤنا على الأغلفة والشاشات، لكننا في النهاية نرحل… تمامًا كأننا لم نكن، لولا ما تركناه من أثر.

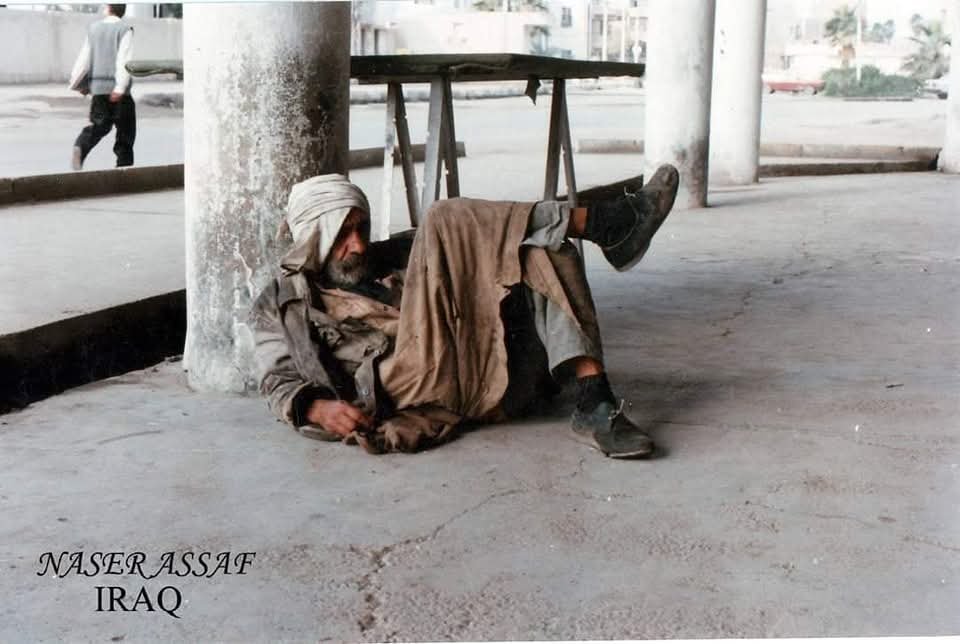

يبقى السؤال الأهم: ما الذي يبقى من الإنسان؟ ثمة صراع أزلي بين الفقير والغني، بين العفة والرذيلة، بين من يصنع الحياة بعرق جبينه ومن يبيع ضميره من أجل زيف العيش. هل يستوي من يأكل خبزًا شريفًا بكرامة، مع من يغترف من موائد الشبهات؟

ليست العظمة في المال أو الشهرة، بل في موقف. في أمٍّ نذرت نفسها لحماية أبنائها من الانحراف، أو عاملٍ يكدح ليبقى واقفًا بكرامة. في كاتبٍ آمن بالكلمة، أو فنانٍ صادق ظلّ نبض الناس.

كم من أديب، ممثل، أو مفكر مات… وبقي، لأن ما تركه لم يكن ترفًا، بل أثرًا. هم غادروا، لكن أعينهم – بمعنى الرمزية – ما زالت مفتوحة على الدنيا، تراقب بصمت، تقيّم، وتذكّرنا بأن الرحيل لا يُلغِي الوجود، إن كان الوجود مشبعًا بالمعنى.

ويذكّرنا القرآن الكريم بذلك المعنى الخالد:

“أفمن وعدناه وعدًا حسنًا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟”

صدق الله العظيم.

شتّان بين من عاش لغاية سامية، وترك ضوءًا للآخرين، وبين من ابتلعته الدنيا بلا أثر.

فلنختر العفة على الزيف، والأثر على التفاخر، فالخاتمة واحدة… ولكن الفرق في الطريق الذي يسلكه كل منا.