هذا الكتاب من تحقيق الأستاذ الفذ الدكتور هادي حسن حمّودي الذي عرفته أيام دراستي في المملكة المتحدة إنسانا نبيلا وأستاذا باحثا جليلا.

في هذا الكتاب حاول أستاذنا تعديل انكسارات العقل العربي المعاصر في تعامله مع قضايا التراث، ومنها نسبة المخطوطات وتحقيقها.

وقد رمز لأحد المزورين الكذابين بصفة (الكاتب) وعرّف باسمه في الفيسبوك، وعرض لمراسل صحفي من باريس إلى جريدة في لندن بصفة (الناقد).

المؤاخذات الكبيرة والخطيرة وجهها إلى (الكاتب) الذي ما زال يعمل في المجلة التي نشر فيها أكاذيبه. وهذا يؤكد أن الانكسارات التاريخية المزيفة ما زالت مستمرة.

قال أستاذنا الدكتور هادي عن طبعة قديمة (بائسة) للشرح مبينا منهجه الأخلاقي في الرد حتى على المزورين والكذابين والمدلسين:

(لا أذكر اسم الناقد الذي سأنقده، بل أكتفي بعنوان النص ومكان نشره. فمن أراد الاسم فعليه بمرجع النشر، وفهرس مصادر هذا الكتاب ومراجعه)

لكي يتيح للكاتب المذكور أن يتراجع عن تزييفه للحقائق في مقالة بائسة في مجلة (المورد) العراقية سنة 1999م. في ظروف ما كان الدكتور يستطيع الرد عليه حينها، كما حدث ذلك مع سرقة مجمل اللغة.

وانطلق الدكتور حمودي من هذه الحقائق ليقرر قواعد جديدة لتعديل انكاسارات العقل في مواجهة حقائق التاريخ، فقرر:

(لقد اقترب ما كتبه (الناقد) من النقد الموضوعي كما سنوضّح. أمّا (الكاتب) فقد أخرج مقاله من إطار النقد العلمي الموضوعي تماما).

(وعلى الرغم من أن المقالين ارتكزا على دراسة سابقة، فإنهما لم يلتزما بالنتيجة الترجيحية التي وصلت إليها تلك الدراسة، بل تجاوزا متطلبات المنهج إلى (شخصنة) النقد).

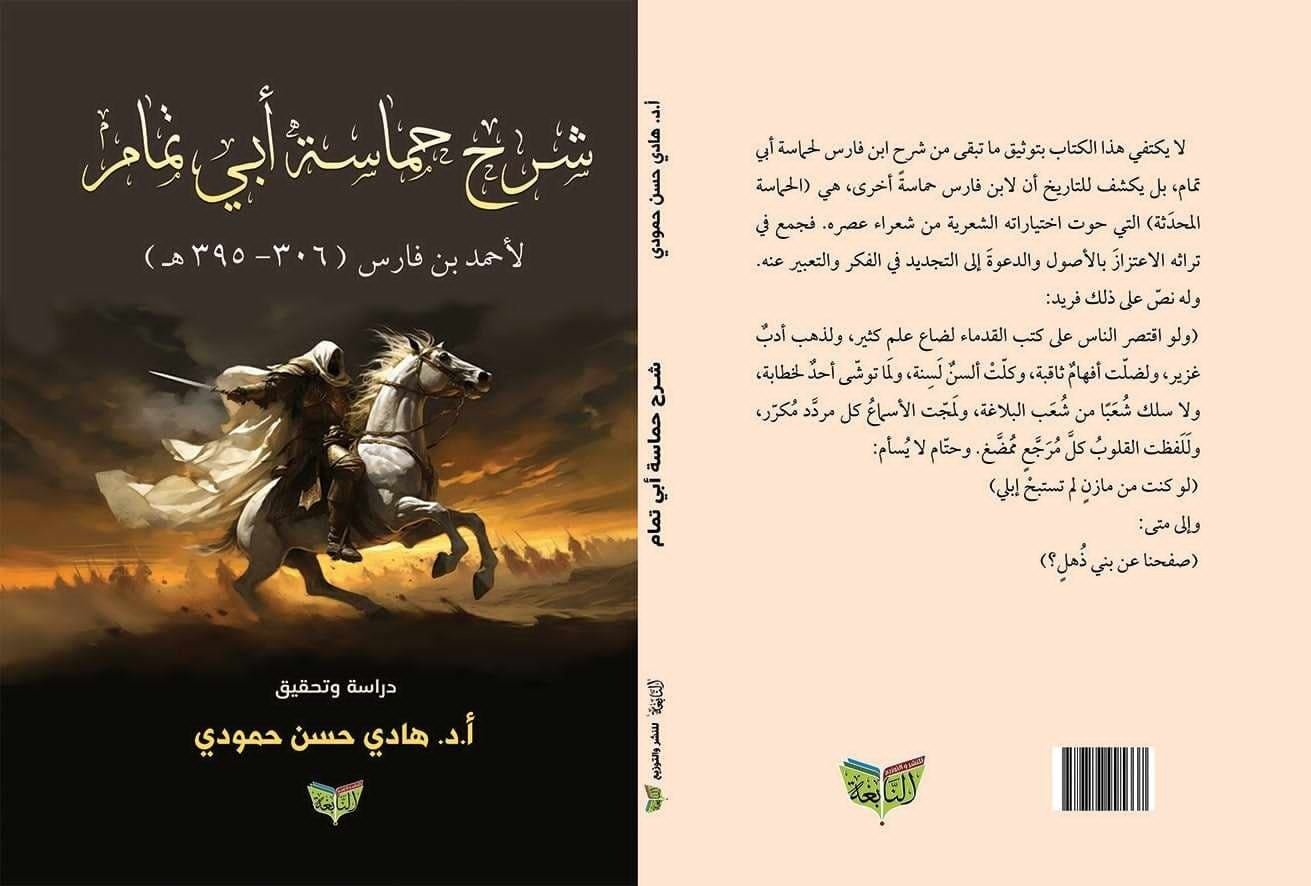

وهكذا أذكّر بما كتبه الباحث العراقي المغترب قسرا بهذا الخصوص، سأستوحي النص من طبعة دار النابغة 2024م:

ما كان المؤلف الجليل يؤثر أن يتعرّض بالردّ على ما جاء في المقالين المذكورين، في مقدمة تحقيق جديد متكامل لشرح ابن فارس لحماسة أبي تمام.

لولا أن أصدقاء أعزاء له (وانا منهم) رأوا ضرورة إصدار طبعة موثقة للحماسة ووضع النقاط الملائمة على الحروف المناسبة لها، كي لا يسود الخطأ وتضيع حقائق الأمور، وإنْ كان ذلك في جانب من جوانب الثقافة التراثية، فحسب.

ولقد آلى سيدنا على نفسه أن يكون ردّه متّزنا هادئا، ينصرف لنقد النصّ لا الشخص. وهذا ما تقتضيه التقاليد العلمية الملتزمة بعدم التجريح الشخصي وإلقاء الاتهامات المُدانة، كالذي سقط فيه (الكاتب) المشار إليه، مما ذكره الدكتور هادي في الفصل الثاني. فاكتفى ببيان بعض أوجه الخلل الذي وقع في المقالين المشار إليهما، إضافة إلى ما رآه من ضرورة الدعوة إلى تطوير أصول تحقيق المخطوطات. تلك الأصول التي جعلوها تحكّمُ المطبوعَ بالمخطوط، دائما. فإذا جاء في المخطوطة ما هو مختلف عمّا هو شائع ومنتشر في المطبوعات، فإن مِنَ المحققين مَنْ يلتزم بتخطئة ما في المخطوطة، مُقِرًّا بأن الصواب ما هو منتشر في المطبوعات. وفي هذه الحالات يتمّ إغفال حقيقة أن الخطأ في المطبوع، في بعض الحالات أو أغلبها، أغزر من الخطأ في المخطوط. فحُذّاق النسّاخ القدماء كانوا يخطّون الكتاب بأيديهم بتأنّ وتأكّد ومراجعة وقراءة على المؤلّف أو على شيخ من شيوخ عصر الناسخ. فيُستبعَد وقوع الخطأ جدا.

لهذا كله ولغيره من معايب التحقيق في الأزمنة المعاصرة رأى، إضافة لما مرّ، ضرورةَ التذكير بالقيم الأخلاقية في ممارسة النقد العلمي الموضوعي، فبعض الناس بحاجة إلى التعوّد على تلك القيَم.

ونظرا لهذه الرؤية ولِمَا لاحظه من تحامل إقصائيّ على التحقيق، وجرأة (الكاتب) خاصّة، على نفي حقائق لا يمكن نفيُها ولا إنكارُها، وخروجه على أصول التحقيق، ولتوفر الوقت الكافي لتأليف جديد يراجع نصّ الحماسة ويقوم بتقويم ما احتاج منه إلى تقويم بعد مرور ما يقرُب من نصف قرن على تحقيقه للنص، ولا يكتفي بذلك بل ينطلق (هذا التأليف) من تلك المراجعة إلى دراسة موضوعية لتوثيق الكتاب والرّدّ على محاولات التشكيك بنسبته لمؤلّفه، فاستجاب لما طلبه العديد من المختصين وأساتذة الجامعات وطلبة العلم اللغوي، والمعنيين بالشعر العربي، وعلم المخطوطات، بضرورة إصدار طبعة جديدة تقرأ ما جاء في المقالين المذكورين، وتثبّت حقيقة نسبة الكتاب لمؤلفه أحمد بن فارس. وقد جعل ذلك فصلا مستقلّا هو الفصل الثاني. وسيلاحظ القارئ إحالات إليه في حواشي بعض صفحات الكتاب حين تقتضي الضرورة، بما في ذلك الفصل الذي خصصه لمؤلف الكتاب، أحمد بن فارس.

(2)

ومن أجل ضبط مسار البحث، جعله أستاذنا الدكتور ثلاثة فصول:

- أمّا الفصل الأول فهو بعنوان (ابن فارس وكتاب الحماسة) خصصه للتعريف بالشارح مولدا ونشأة وسيرةَ حياةٍ وتأليفا، بعبارات موجزة مُغْنية، حيث بيّن فيه سيرة ابن فارس، وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. وأوضح اهتمامه بأبي تمّام مؤلف كتاب الحماسة الذي عُرف بحماسة أبي تمام. ثم انتقال ابن فارس إلى تقليد أبي تمام في وضع حماسة جديدة لا تنتقي نصوصا قديمة، بل تجمع نصوصا من الشعراء الذي عاصروا أيّامه في القرن الرابع للهجرة وما هو قريب منه بتأليف كتاب أطلق عليه عنوانا دالّا على مضمونه هو: (الحماسة المُحْدَثَة) التي خلط الباحثون بينها وبين (كتاب الحماسة) الذي ذكروه في تعداد مؤلفاته.

- أمّا الفصل الثاني فقد أسسه على ما نشره ورقيا وشبكيا مع التوسع فيه والإضافة إليه وتوثيقه بالمصادر اللازمة. وجعل عنوانه (التشكيك لُعبة الحُروف الرّوّاغة) وقد تضمّن الفصل ترصين المقولات الأساس للنقد المنهجي مما يشكّل مِهادًا علميّا للبحث اللغوي، بأوجهه المتعددة، نقدا أو إبداعا، أو تحقيق نصوص قديمة، وهذا التحقيق هو بحث دائب جادّ. كما خصص للنسخ الأخرى للحماسة التي نُسبت لابن فارس، حديثا يناقش نسبتها إليه.

- أما الفصل الثالث فقد احتوى على وصف النسخة موضوعة التحقيق استكمالا لتوثيقها وتحقيقها وهي تضمّ ما تبقى من حماسة ابن فارس، ذكر ناسخها في آخرها أنها الجزء الأول من ذلك الشرح.

(3)

هذا من حيث التنظيم الخارجي، أما من حيث التنظيم الداخلي للكتاب، فقد عاد الدكتور هادي للنص يكرّر النظر فيه وفي الحواشي التي أرادها دائما موجزة توضّح ما يريد لها من تعريفٍ بعَلَم من الأعلام، أو موازنةِ روايةٍ للأبيات بروايات أخرى، ما كان ذلك ضروريّا، أو شرحٍ إن اقتضى النصّ ذلك. ملتزما بتخريج ما وجب تخريجه من المقطوعات، تخريجا وافيا لا إطالة فيه.

وقد قرر أنّه لا يؤمن بتوسيع الحواشي والهوامش وكأنها الشغل الشاغل للمحقّق وللقارئ من غير استيعاب مَن يفعل ذلك أنّ الحواشي والهوامش هي للمحقق أوّلا كي يتأكّد من سلامة النصّ ويتوثّق من صوابه، متجنّبا الخطأ والخلل، ثم يوجز ما يراه مهمّا في حاشية دالّة وهامش لا ثرثرة فيه.

نفخ الحواشي:

يرى الدكتور هادي أن بعض المشتغلين بالتحقيق (ينفخون) الحواشي ليحوّلوا مخطوطة من أربع صفحات، مثلا، إلى كتاب في أكثر من أربعين صفحة، متخذين لتخريج الشواهد نهجا عقيما لا نفع فيه، فتراهم يُكثرون من ذكر المصادر التي ورد فيها بيت شعر، مثلا، استشهد به مؤلف الكتاب موضوع التحقيق. ويرى أن ذلك لا نفع فيه فإنهم مهما ذكروا من مصادر لن يستطيعوا استيفاءها كلّها. فلماذا هذا العناء؟ ومَن ألزمهم به؟ ألا يكفي ديوان الشاعر المستشهَد ببيته، مع مصدر من مصادر الأدب أو اللغة لمزيد التوثيق إن كان النصّ بحاجة لذلك؟ وإلا فإنّ هذا الإثقال ثرثرة لا تنفع القارئ بل إنه ليملّ منها ولا يلقي عليها أدنى نظرة.

لذا اكتفى المحقق بموازنة هذا الشرح بأهم مصدرين للحماسة ظهرا بعد شرح ابن فارس وهما شرح المرزوقي والتبريزي، مع العودة، حين الضرورة، إلى الجواليقي. إضافة إلى دواوين الشعراء إن توفرت، والمجاميع الشعرية كالمفضليات والأصمعيات وديوان الهذليين ومؤلفات موثقة أخرى، كالمعجمات، وكتب الأدب العامّ ككتاب (المعاني الكبير لابن قتيبة) وأمثاله.

إنها دعوة لقراءة علمية موضوعية معاصرة للتراث، ليست نظرية فقط كما هو الشائع المنتشر، بل تنطلق من تحقيق نص إلى كل الموضوعات التي لها صلة وعلاقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(كاتب سوري يقيم ويعمل حاليا في الولايات المتحدة)