جلسة ملتقى السرد في المركز الثقافي البغدادي” .. حرائق الذاكرة… حين تشتعل الوثائق بالدماء”

النهار / حمدي العطار

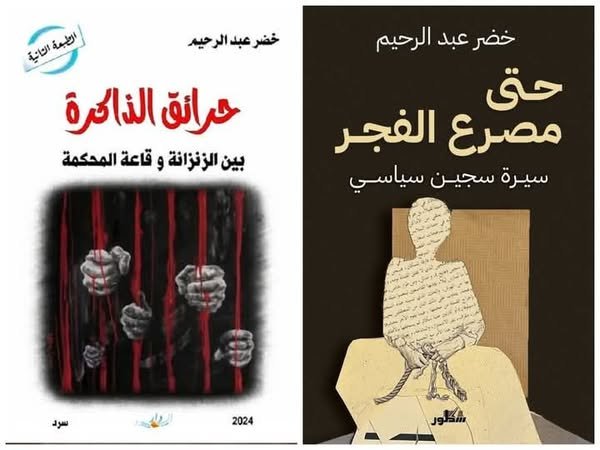

في زنزانةٍ لا يتسع فيها إلا للألم والأمل، يُطلّ علينا الكاتب” خضر عبد الرحيم “بشهادةٍ أدبيةٍ نادرة، تُوثّق تجربة اعتقاله التعسفي في سجون الأمن العامة العراقية خلال سبعينيات القرن الماضي. كتاب “حرائق الذاكرة” (دار السرد، 2024) ليس مجرد سردٍ لتجربة شخصية، بل وثيقةٌ تُحرق الصمت المُحيط بمرحلة التحالف الهش بين الحزب الشيوعي وحزب البعث، وتكشف كيف تحوّلت “الجبهة الوطنية” إلى فخٍّ دمويٍ للشيوعيين.

الكتاب الذي يقع في 225 صفحة، يحوّل جدران الزنزانة إلى مرآة عاكسة للقمع والتناقضات السياسية، بلغةٍ تتراوح بين الواقعية الجارحة والشعرية المتمردة. الغلاف نفسه يُعلن الحرب: قبضتان من الدماء بدلًا من الحديد، إشارةً إلى أن التعذيب هنا لم يكسر الجسد فحسب، بل حوّل الذاكرة إلى جمرٍ لا ينطفئ.

*الزنزانة كمختبرٍ للكتابة: بين السرد والمذكرات

يُثير الكاتب جدلًا حول تجنيس العمل بين “المذكرات” و”السرد”، لكن النصّ يفرض نفسه كـ”وثيقة سياسية-أدبية” هجينة:

– الواقعية كسلاح: الأسماء الحقيقية، عناوين السجون في بغداد، وتفاصيل التعذيب التي تُقرَع كجرس إنذارٍ للتاريخ. النص يرفض التخييل، لأن الحقيقة هنا أكثر إيلامًا من أيّ خيال [مقارنةً بمذكرات معتقلين آخرين مثل “مذكرات معتقل سياسي” للسيد يوسف الذي يرصد تعذيب الشيوعيين في مصر تحت حكم عبد الناصر].

– الحوار كفضيحة: حوارات خضر مع جلّاديه أو رفاقه في الحزب تكشف تناقضاتٍ مروّعة. مثلًا، اتهامه بـ”الصبيانية” لأنه رفض تصديق أن تعذيب الشيوعيين “تصرفات شخصية لا تمثل موقف الحزب الحليف” (ص122). هنا يتحوّل الحوار إلى محكمةٍ أدبيةٍ تدين التكتيكات السياسية الفارغة.

*التحالف كفخ

الكتاب لا يكتفي بتعرية آلة القمع البعثية، بل يوجه سهامًا نقديةً للحزب الشيوعي نفسه:

يروي الكاتب كيف استُخدم قانون “حظر التنظيم الحزبي في الجيش” كذريعة لاعتقال الشيوعيين، بينما قيادة الحزب تتغنى بالتحالف الوطني.

– المقاومة الفردية: رغم صغر سنه (20 عامًا)، يرفض خضر الانكسار أو تقديم “اعترافات” مزيفة. انتصاره الشخصي على التعذيب يُظهر أن البطولة قد تكون فرديةً في زمن الأخطاء التاريخية الجماعية.

الخاتمة: لماذا نقرأ “حرائق الذاكرة” اليوم؟

في عصرٍ تُعاد فيه إنتاج أدوات القمع القديمة بأسماء جديدة، يُصبح هذا الكتاب مرآةً للماضي والآن معًا. خضر عبد الرحيم لا يكتب لتسوية حساباتٍ شخصية، بل ليُذكّرنا أن الذاكرة قد تكون آخر معاقل المقاومة.

“ليس من سمع كمن رأى” هذه العبارة التي اختارها الكاتب لتلخيص فكرة الكتاب، تُصبح أيضًا تحذيرًا: التاريخ يُعاد إذا نُسي، والكتب مثل “حرائق الذاكرة” هي طفاياتُ الحريق الوحيدة القادرة على إخماد ألسنة النسيان.

لمن يهمه الأمر:

– الباحثون عن توثيقٍ نادر لمرحلة التحالف الشيوعي-البعثي.

– كل من يعتقد أن الأدب قد يكون أقوى من القيد والزنزانة.

****

*رواية “حتى مصىرع الفجر” للروائي خضر عبد الرحيم يقدم: سردية الألم والمقاومة

*ما قبل النقد

النص يحمل نبرة مؤلمة ومليئة بالشهادة الصادقة عن مرحلة مظلمة من تاريخ العراق، ويستحق القراءة النقدية التي تُبرز هذه المعاني بوضوح وأناقة، مع الحفاظ على صدقه وعمقه الإنساني.

المقدمة:

في عتمة الاستبداد، لا يبقى للإنسان سوى كلمته شاهدة على ما مرّ به من عذابات وامتهان. والرواية في مثل هذا السياق تتحول من فنٍ إلى فعل مقاومة، ومن سردٍ إلى شهادة حيّة. في رواية “حتى مصرع الفجر”، يقدم خضر عبد الرحيم تجربة فريدة ومؤثرة، تلامس الواقع العراقي في أكثر مراحله قسوة ووحشية، حيث تتجلى الكتابة كفعل تطهّر وتوثيق في آنٍ واحد.

النص :

نجح خضر عبد الرحيم في أن يكتب كروائي حقيقي. لم يسمح لانعكاسات شخصيته أن تهيمن على ما يكتب، لكنه، في المقابل، ضخ في نصه كل ما يمتلكه من صدق وشفافية.

، ظل قلمه نزيهًا وصادقًا إلى أبعد الحدود.

لقد نقل لنا فترة تُعد من أكثر الفترات قسوة في التاريخ العراقي الحديث، وسردياته ليست فقط مهمة بل ضرورة، كونه يمتلك أدوات السرد الرصينة، إلى جانب خلفيته الشعرية التي تُضفي على نصه بعدًا إنسانيًا فريدًا.

يمثل خضر عبد الرحيم النموذج الصارخ لمعاناة المثقف في ظل سلطة قمعية مطلقة، وفي الجزء الثاني من مذكراته، يعرض تفاصيل مرحلة موجعة، بكل ما حملته من رعب ومآسٍ وتجريد من الكرامة.”

*كتاب “حتى مصرع الفجر” ليست مجرد حكاية عن سجن وتعذيب، بل هي وثيقة أدبية وإنسانية بامتياز، تُعيد للذاكرة حقيقتها وتمنح للضحايا صوتًا نقيًا، يرفض أن يُطمر تحت ركام النسيان. إنها صرخة مثقف عاش المحنة وقرر أن يُدوّنها، لا ليحظى بعزاء، بل ليمنع تكرارها.

*الوصف السردي : شهادة الألم والدهشة

حين يتقاطع الأدب مع السياسة، ويتحول السرد إلى وثيقة إنسانية، تظهر القدرة العجيبة للكتابة في تحويل الألم إلى جمال، والسجن إلى نص مفتوح على التأمل. في كتابه “حتى مصرع الفجر” يقدم خضر عبد الرحيم سيرة سجين سياسي، لا بوصفه ضحية فقط، بل بوصفه شاهدًا ومؤرخًا لعصر من القمع والعسف. ولعل أبرز ما يميز السيرة هو توظيف عنصر الوصف كأداة جمالية وسردية تكسر رتابة القسوة، وتمنح القارئ لحظة توقف وسط طوفان القهر.

النص:

من المدهش أن يمتلك سجين سياسي تلك الطاقة الجمالية التي تجعله قادراً على الوصف الحي والمكثف، رغم مرارة التجربة وقسوة الظروف. لكن خضر عبد الرحيم استطاع، من خلال روايته حتى مصرع الفجر، أن يستخدم الوصف كتقنية سردية فاعلة، لا لتجميل القبح، بل لتأطير المعاناة وإبراز تناقضاتها، وكأن الكتابة وسيلته الوحيدة لكسر رتابة السرد والانفلات من قبضة الزنزانة.

عندما يُعتقل الكاتب بتهمة مساعدة مجموعة من العسكريين الشيوعيين على الهروب خارج العراق، مهمته كانت تدبير الدولار، لكنه كان يحمل في داخله سردًا آخر. في أحد المقاطع، يصف لحظة انتقاله من الفرقة الحزبية إلى مديرية الأمن العامة، حيث نقرأ:

“السماء على وشك أن ترسل رذاذاً خفيفاً ما لبث أن تحول إلى قطرات ثقيلة… توقفت السيارة أمام مبنى الأمن، طلبوا مني النزول، المطر اشتد، وكأن السماء تشارك في رهبة الموقف. أدركت أن القادم أسوأ، وأنا أسير وسط المطر المنهمر، تحت قبضاتهم، إلى مصير مجهول”.

في هذا المشهد، يصبح المطر رمزًا للغموض والقلق، لا للخصب، والمكان يغدو شخصية فاعلة في الحدث، حيث ينقل الكاتب القارئ إلى قلب المأساة لا عبر المعلومة، بل عبر الإحساس

، ليصبح الوصف هنا معادلاً موضوعياً للخوف والتوجس. فالمطر ليس خيرًا، كما اعتدنا في الموروث الشعبي، بل مؤشرٌ على هول ما سيأتي.

وفي مشهد آخر، يُستعاد صوت بغداد وهي تُغيب عن ناظريه أثناء تسفيره مع ثلاثة من العسكريين، حيث كان هو المدني الوحيد بينهم. وبدلاً من رؤية المدينة، يحضرها الكاتب عبر حاستي السمع والذاكرة:

“عصبوا أعيننا بخرق سود حجبت عنا بغداد التي كنا نعرفها… أصوات الباعة، صراخ الأطفال، صافرات المرور، أغاني الحرب، ضجيج الحياة الذي اعتدناه، كان يعبر فينا كشلال من الذكريات… كم مشينا في شوارعك، أيتها المدينة الجريحة، وكم رقصت أقدامنا على أرصفتك المبللة بالأمل”.

بهذا التكنيك، لا يعيد الكاتب تصوير المدينة فحسب، بل يعيد بناء علاقة وجدانية معها، يجعل من الذاكرة مساحة مقاومة، ويُحوّل التفاصيل الصغيرة إلى مرافعة إنسانية في وجه الصمت والسجن.

*لغة السجن: المصطلحات والمهانات

يركّز الكاتب أيضًا على اللغة القمعية داخل المعتقلات، سواء في الأمن العامة، أو الاستخبارات العسكرية (الشعبة الخامسة)، أو سجن أبو غريب. هناك لغة مذلة مفروضة على المعتقل، تبدأ بكلمة “سيدي” التي يجب أن تسبق أي نداء، ولا تنتهي بتوصيفات مهينة مثل: “القشمر”، “الحشرة”، “المطي”، و”الأثول”.

الوصف هنا لا يقتصر على المكان والطقس، بل يتعداه إلى وصف أساليب الإذلال اليومي: منع النوم، العقوبات البدنية، ضبط أوقات الدخول إلى الحمام، والتفنن في امتهان الكرامة أثناء توزيع الطعام. إنها تفاصيل تُبنى بدقة وجُرعة عالية من الصدق، ليخرج النص في النهاية كمرآة لزمن العسف.

*نهاية المذكرات: الإدانة والاعتراف

تصل السردية إلى ذروتها حين يُحكم على رفاق الكاتب بالإعدام، بينما يُحكم عليه بالسجن المؤبد. لكنه لا يقدّم ذلك بحس شخصي، بل كجزء من مأساة جماعية. وفي اعتراف عاطفي موجع، يكتب:

“أعذرني يا قريني، إذ لم أترك موقفًا ولا معتقلاً إلا وتركت فيه بصمة… ها أنا أدرجك في سجلات قسم الأحكام الخاصة في سجن أبو غريب، نزيلاً جديدًا يخوض تجربة ستترك أثرها العميق في قادم الأيام”.

إنها لحظة مواجهة بين الذات والتاريخ، بين الاسم والسجن، بين من نجا ومن استشهد. وبهذا يختم عبد الرحيم الجزء الثاني من تجربته، التي امتدت من السبعينيات، حين أُفرج عنه لعدم اعترافه، إلى الثمانينيات حيث نال حكم المؤبد.

*الخاتمة:

كتاب ” حتى مصرع الفجر” ليست مجرد سيرة سجين سياسي، بل هي وثيقة إنسانية، تنبض بالحياة، رغم الموت، وبالكرامة رغم الذل. وفي قلب هذه الوثيقة ينبثق عنصر الوصف كوسيلة للمقاومة، وكأن الكاتب يقول: إذا صادروا الحرية، فلن يصادروا قدرتنا على تخيلها، وإذا طمسوا الأسماء، فالكلمات كفيلة بأن تخلّدها. وها نحن ننتظر الجزء الثالث من هذه الحكاية، لنعرف كيف نجا الكاتب من محكوميته المؤبدة، وكيف ظل للروح متسع رغم ضيق الزنزانة.